さて。鉄道全線二万キロの旅の手始めには、やはり秘境路線が良かろうということで、只見線。早秋の微妙と色気のない旅路で酒精に頼るところではあったが、「郡山の名物って知ってる?」「・・・・・・ヤクザ。」「会津に美人なんていないよ!」「・・・・・・。」酔っ払いの無惨な会話に絶景は流されていった。

定番通り郷土料理を会津娘で流し込み、健全だった旅の夜が明けて、東北線で北上。もっと健全に、もっと俗っぽいことをしようと名物餃子の行列に並ぶも、すぐに心は通りにあった焼き鳥屋へ。着物をたすき掛けにした若い女将が、カウンター席に向かい合う焼き場で開店の準備に勤しんでいた。「・・・・・・いたね。」

奥羽本線の名物駅、峠と言えば「力餅」だ。連休ということもあり「熾烈な闘いになるだろう」と、君はここ僕はここでと互いに二千円を握りしめた。これで立ち売りが前方後方どちら側にいても大丈夫、のところを列車は走り過ぎて行くではないか。「オーバーランか!」あー最後尾の車で販売ッスと、その車掌が見事な餅娘で、とっても愛らしかった。米沢に着いたらべこハンバーグ、食べようね。

国宝ファン、洛中洛外図屏風に唸るも、そのツレは博物館の映像資料(ドラマ仕立て)に落胆す。まるで茶番だと。被災してから放置されたままの米坂線も、復旧へ向けての茶番劇が繰り返されているが、代行バスの利用者は連休にもかかわらず、十人にも満たなかった。

廃線やむなし、坂町駅の待合室で話していると、すぐ後の席から、轟音を立てて焼きそばを啜る音に、相槌を打たれた。真っピンクの帽子が憎らしいお父さん、よく見るとお兄さん、なのか。年齢不詳だが、私たちと同じく三日間のフリー切符を首から下げていた。

「駅からハイキング」という行事の帰りらしいが、明後日も米坂線代行バスで再北上して、また別の「駅からハイキング」に参加する。そして明後日も焼きそばが振る舞われるという。宿泊した方が良かったのでは? 否、明日は「全国スーパーカブ集会」に乗り付けるというから、その充実っぷりが半端でない。

面白い人、たくさんいるなあとホームに目をやれば、集音マイクを高々とかかげていた鉄道ファンの姿が映り込んできた。

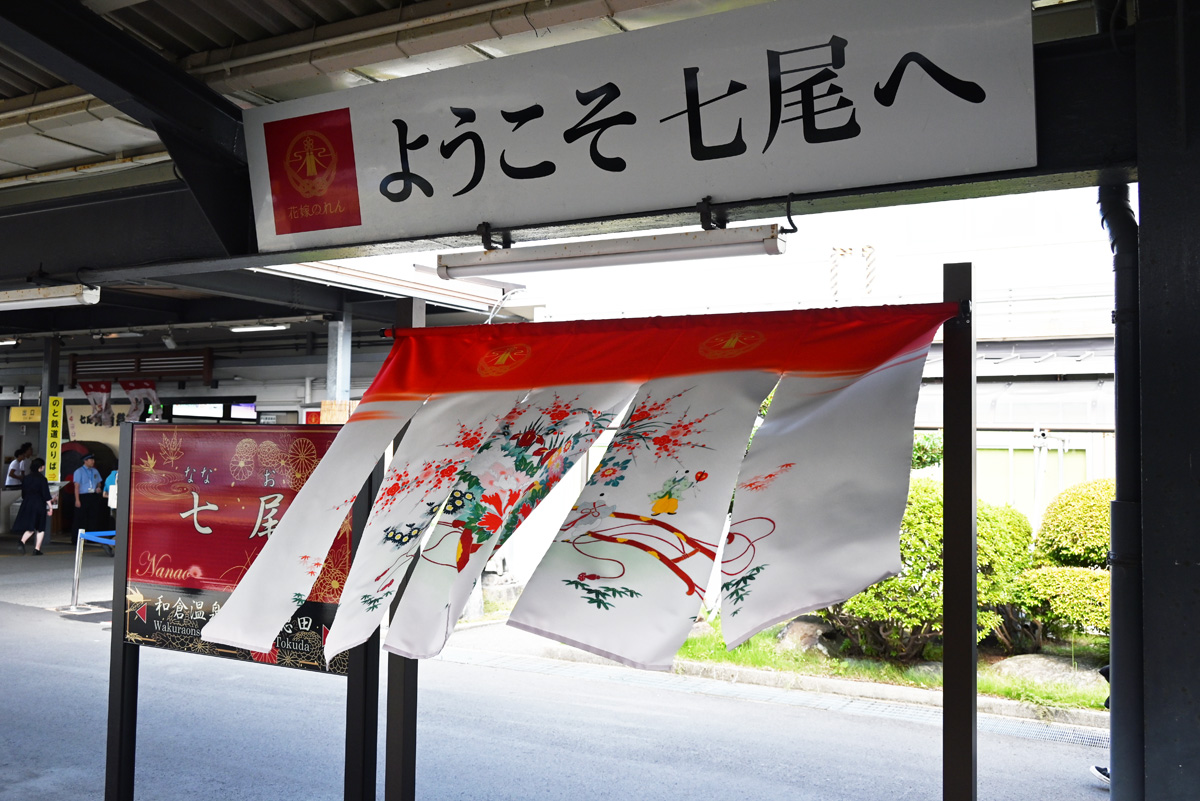

最終日は北陸地方のデジタル切符を買い足して、信越本線から旧北陸本線、そして七尾線に乗り込んだ。震災から再オープンに漕ぎ着けた七尾美術館に、国宝中の国宝「松林図屏風」が帰ってきた。

哲学に相撲、それから大きな雷魚が釣れるだけでなく、長谷川等伯の出生地でもある能登には和倉温泉もある。等覚一転名字妙覚、まさに松林図屏風から聞こえてくるその声は、松風に揺らされながら閑かに語られたものだった。

雨に濡れた松を見て、傘を差してやりたいと思うのが詩情だというように、これを東博で観るのではなく、ここ七尾の地で鑑賞することは意義深い。犬に論語、暖簾に腕押しの私とて、そのくらいは、ね。

最終列車の中で、静かに旅を振り返っていたところを見舞われた。乗り込んできたのは、女子会帰りと思しき娘盛りのグループで、飲み足りないのか缶チューハイを溢し、スナック菓子を食い散らかすくらいならまだしも、甲高い大きな声で含羞もなく、猥談を始めたから困った。

それでもめげず、だけれども恥ずかしそうにして、集音マイクで夜汽車の音を拾う鉄道ファンの姿が車窓に映り込んでいた。まるで霧の中の、墨の松のように。