山本則重さんによる狂言の大曲『花子』を鑑賞した。極重習といって、年齢的に精神的に技術的に、高次の段階に達した能楽師でなければ演じることの許されない曲で、後半部の謡いの連続は見るからに「極重」そうなのだが、それはあくまで演者側の問題であり、鑑賞者に対して大曲ということを宣伝するような態度であってはならないと、師の見解は厳しい。

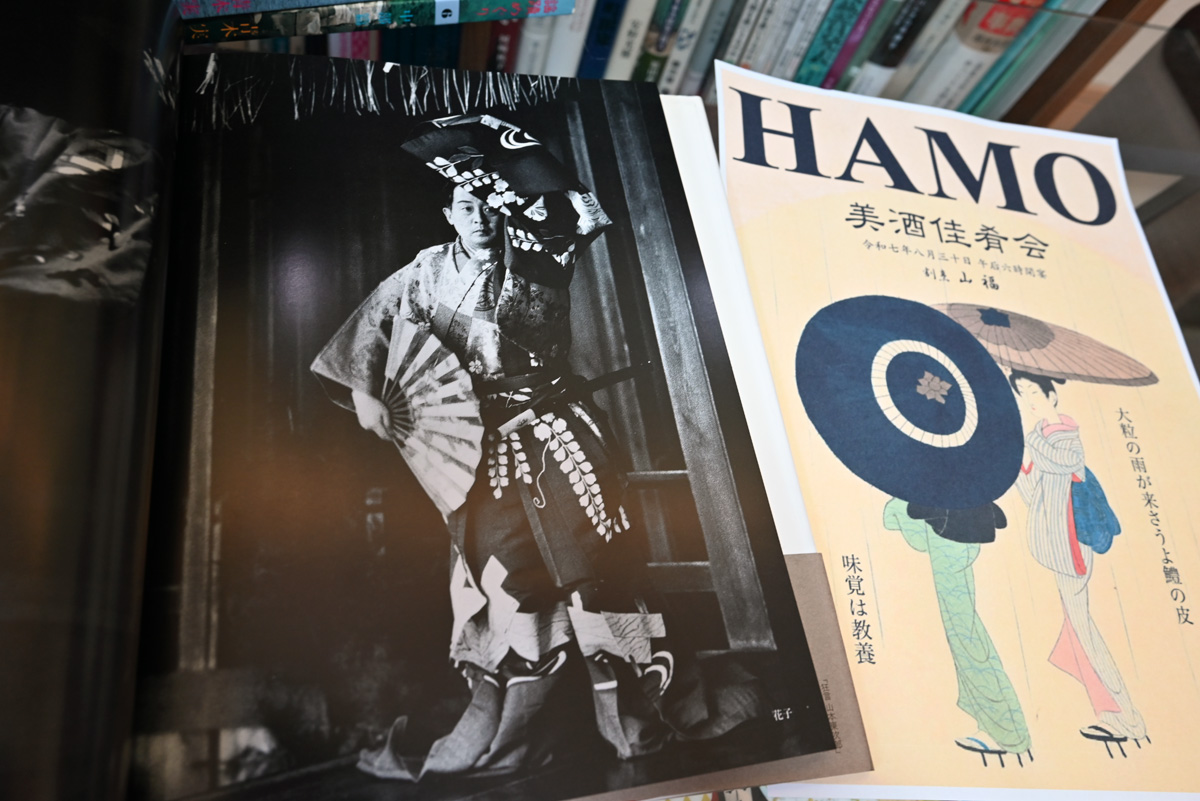

宿場で出逢った遊女の花子が夫を追って都へ出てきた。夫は花子に逢いたくて堪らないが、妻がぴったり寄り添っているので逢いに行けない。この頃は夢見が悪いから独りで仏詣したいと嘆願し、ようやく夫は持仏堂での参籠を一夜だけ許される。太郎冠者を身代わりに、上から被を被せて誰だか分からないようにして座らせると、夫は花子のもとへ飛び出して行ったが、呆気なく企みは妻に露見される。怒り心頭に発した妻は太郎冠者と入れ替わり被を被って待っていると、夫は明け方に花子との逢瀬を夢見心地に謡いながら戻ってきた・・・・・・。

男女を問わず、移りゆくのが人間の性。狂言はそんな人間の愚かしさを描く。「阿呆だねー」と笑っている自分の中には、笑ってしまうだけの共感がある。共感するということは、自分も他者と同じであり、笑ってばかりはいられない。そうだよな、そういうもんだよな、人間は皆同じなんだなと思い改められるところに、山本東次郎家の格式高い狂言を観る嬉しさがあるのだと、私は断言したい。

また、「わわしい女」として狂言が演じる女性にも注目すべきであり、今よりもはるかに女性の生き方に多くの制約があった時代に、あえてそう力強く表現されてきたことを見過ごしてしまった、そんな方に朗報。

先月上演された稀曲である能『現在七面』(二つの面を重ねて着ける、二つしかない曲の一つ)が、同じく稀曲で東次郎師による狂言『栗隈神明』と一緒に、ノーカットでテレビ放送されるとのこと。

外見は菩薩でも内面は夜叉、そんな二面性がなんとかだと無茶苦茶言われて、女性は成仏できないとされてきたが法華経により救われる。龍女の女人成仏を題材とした能だが、見過ごしてはならないところは、抑圧されてきた女性の面に表された「微笑み」にあり。今の時代だからこそ、また新しく読み解ける古典は、やはり極めて重たい意味を持っている。