とにかくビンタが飛んできたという、父親につけられた厳しい稽古の話は、いつ聞いても震え上がるほど恐ろしいのだが、同時に、自身に父がいなかったことを残念にも思わせる。昔は微塵もそんな風に思わなかったのだけれども――。

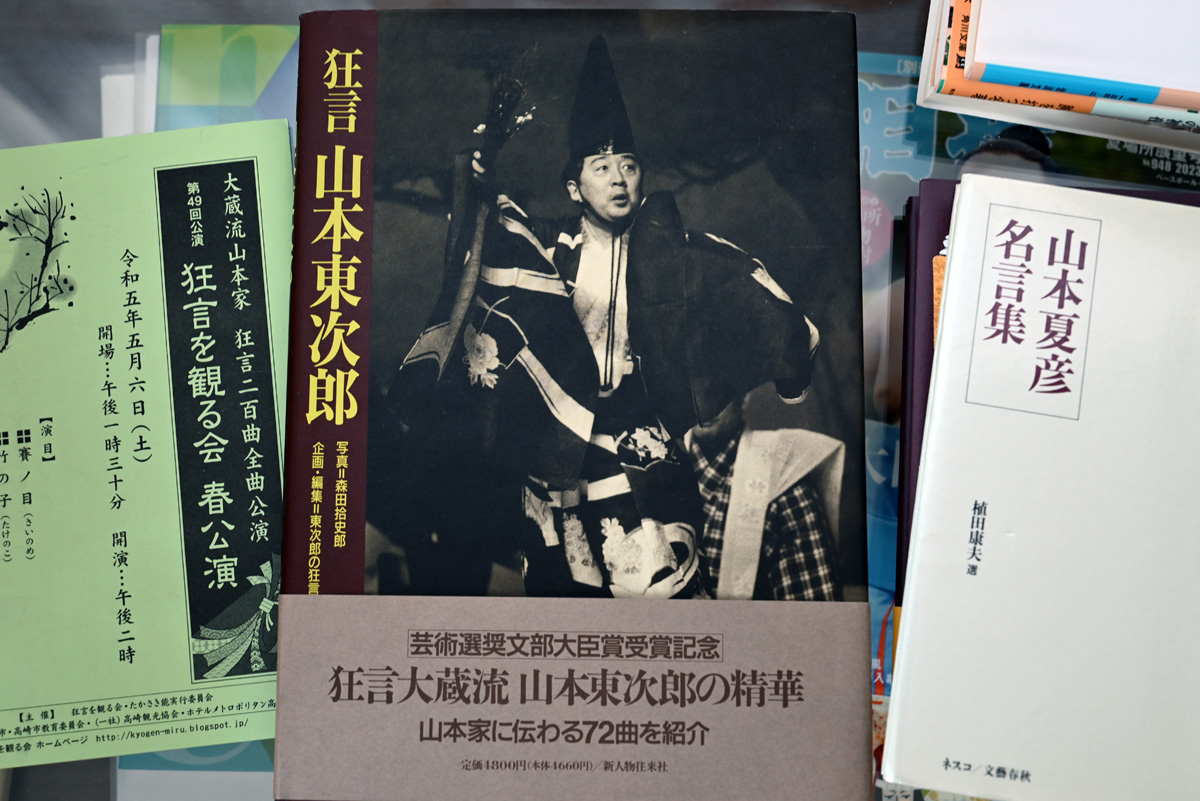

ラジオ深夜便で八十六歳の誕生日を迎えた能楽師、山本東次郎の「明日へのことば」が放送されていた。

父親である三世山本東次郎は「芸養子」だった。戦時中、空襲警報が鳴り、落下音の後に爆弾は地響きを伴って稽古場を激震させたが、父親はそのまま稽古を続けた。動じることのない父親の姿を見て、空襲の最中でも安堵したというのだから、伝統芸能をつないでゆくことの重たさ、その覚悟とは一体どれほどのものなのか。血縁ではないこともきっと、大きく関係していたのだろう。

東次郎師が高校生のとき、狂言のこと、そして将来のことが分からなくなり、芸能を辞めたいと父親に切り出した。芸養子である父親は、自分には権限がないから先祖に聞けと言い、言われるまま墓石の前に立った。そこに刻まれた先祖の名前を眺めているうちに感傷的になってきた。芸能に命を捧げてきた先祖に申し訳が立たないのではないか。泣きながら、自分で決めた。

しかし、やるからには、一生をかけるだけの価値が狂言にあるのかを見つめ直した。笑いを含むことで、狂言は能と比べて低く見られていた。能の緊張を緩和する狂言の性質が誤解を生じさせ、更におもねるような笑いを求めてしまっては「お笑い」に成り下がってしまう。

狂言は解釈を誤ると途端に浅薄なものになり、変形するのだと教えられてきた。だから考えるな、ものを言うな、とにかくそのまま覚えろと言われてきたが、改めて所作の一つ一つを見直し考えてみると、ほんとうの主題が見えてきた。「人間は愚かしい生き物」であること。誰しもが愚かしい存在であることに気が付けば、尊大になることも不遜になることもなく、互いを気遣い、ともに生きてゆくことができる。

愚かしい生き物である人間を決して糾弾せず、笑いに包んでそのまま肯定する。その大らかな笑いが狂言の笑い。なるほど、愛語であったかと、私はまた東次郎師の話に回天の力があることを確信していた。最後に明日へのことばとして、師は語る。

なんでも横文字になり日本語は消え、深いものや真剣なものを嫌う風潮がある昨今でも、人間が持つ「人間の善さ」を信じて、精神性と技術、そして「しきたり」を次世代にすべて伝えたい。

「乱れて盛んならんより、固く守りて滅びよ」は、父親が好んで使った言葉だったが、その本意は「乱れて盛んになったときが滅びたとき」だということ。血の滲む稽古をつけてくれた父親の至芸と覚悟を、また伝えてゆく。

泣けてくるのは、父はもとより、私には師匠もいないこと(師だと思っていても悉く裏切られたり、また裏切ったりもしてきた)。でも不思議なことに、舞台を観たり著作を読んだり、偶然ラジオを聞くことができたりと、実は見つけているではないか――。

先月の横浜能楽堂公演はどうしても行けなかったのだが、どうして行かなかったのか。釣りに山登り、遊興や仕事そんなことは後回しにしても、今、観ておかねばならぬものがある。